黄岛讲坛由中国科学院院士、校长郝芳发起,以“高端、学术、前沿、创新” 为宗旨,定位为国内外能源科学领域学术交流的重要平台。邀请学术大师来校开 讲,为全校师生提供与学术大师面对面交流的机会,营造学术氛围,开拓学术视 野,启迪学术思想,使师生能够及时了解学科前沿,把握学科发展态势,促进学 科交叉融合,提升学校学术水平和创新能力,进一步促进学校发展空间提升。

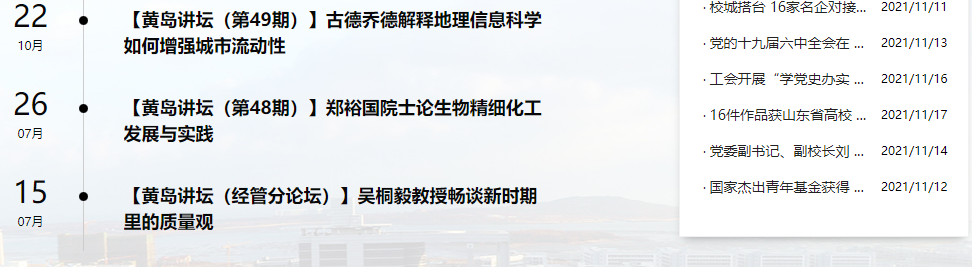

2017年4月6日,首期“黄岛讲坛”开讲,日前累计举办了62期,先后邀请周忠和、金之钧、高德利等院士,董树文、RodneyS.Ruoff、RoseAmal等知名专家教授来校开坛布讲,他们以自己的学术成就、学术思想和人格魅力面对面影 响教育师生,激发师生追求学术创新和服务国家战略发展。目前,黄岛讲坛已办 成能源科学领域学术交流的重要平台,成为我校学术交流的标志性品牌。

【黄岛讲坛(第61期)】陈军院士来校介绍电化学能源

陈军院士作题为“电化学能源浅析”的学术报告 姬鹏飞摄影

【本站讯】7月19日,中国科学院院士、南开大学陈军教授做客第61期黄岛讲坛,作题为“电化学能源浅析”的学术报告。

陈军院士围绕“中国力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和”的大背景,指出能源利用对于人类的文明发展至关重要,着重强调了能源结构变革与材料发展的关系,提出新能源的存储转化需面向世界前沿,而电化学能源发挥着相当重要的作用,电化学储能是“双碳”战略的重要支撑。他认为,实现习近平总书记提出的国家能源安全新战略需要多学科交叉、协同创新和智能结合,才能走向世界科技前沿和满足国家重大发展需求,从而为实现中华民族伟大复兴做出历史贡献。

对于如何看待锂、钠、钾离子储能,陈军提出,第一,从电池储能的可行性分析来看,钾的资源储量是相对丰富的,这可以有效降低储能成本;第二,要考虑器件的能量密度,也就是器件的电压窗口,负极电位越负越好,正极电位越高越好,但是以目前的发展来看,钾离子电池还不如锂离子电池。第三,钠离子电池主要用于大规模储能方面,锂离子电池主要用于电动汽车或便携式等储能设备。

陈军就研究生应该怎样抓住当前学术热点,如何确定自己的研究方向等为到场同学做了解答。他认为,一名研究生在研究初期首先应该熟悉了解自己课题组的主要研究方向及内容,在此基础上与导师讨论自己感兴趣的方向,从而立足这个学术点进行相关实验,同时大量阅读文献,找到目前的学术前沿和学术热点,训练自己的科研思维,找到着力研究的学术问题。

陈军还就有关学术问题与现场师生进行了讨论。

陈军,中国科学院院士,发展中国家科学院院士,无机化学家,南开大学教授、博士生导师,兼任英国皇家化学会会士、中国化学会常务理事、中国化学会电化学专业委员会主任、天津市化学会理事长。主要从事无机固体化学的研究,目前担任eScience主编,编写著作(专辑)16部(章),获授权发明专利28项并有多项实现成果转化。获国家自然科学二等奖1项、高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)自然科学一等奖1项、天津市自然科学一等奖2项、通用汽车中国高校汽车领域创新人才一等奖1项、中国电化学贡献奖1项、宝钢优秀教师特等奖提名奖1项,获全国五一劳动奖章、中国侨届杰出人物提名奖、全国创新争先奖状等奖励。

【黄岛讲坛(第53期)】王铁冠院士讲述龙门山矿山梁大沥青脉的前世今生

王铁冠作题为“龙门山矿山梁大沥青脉的前世今生”的学术报告 王大勇摄影

第53期黄岛讲坛现场 王大勇摄影

【本站讯】11月2日,中国科学院院士王铁冠做客第53期黄岛讲坛,为师生做题为“龙门山矿山梁大沥青脉的前世今生”的学术报告。王铁冠院士从沥青与沥青学的概念、沥青的成因机制以及沥青的现实意义三个方面分别讲述了龙门山矿山梁大沥青脉(又称青川岩沥青)的前世今生。

“沥青学”不是“糊涂学”

从《地球科学大词典》到由俄罗斯最早翻译来的地学类经典范本——《地球化学勘探》,王铁冠院士对“沥青”这个地学学术界人人都熟悉的概念进行了严谨且详细的诠释,让大家重新认识“沥青”这一概念。通过引用《地球科学大辞典》中的话,王铁冠表示:“沥青在国内外用得混乱,译名也混乱,‘沥青学’曾被称为‘糊涂学’”。并举例讲述了地质家、化学家、建筑工程人员对沥青的不同理解。从不同学科的对比中,王铁冠明确了地质学中沥青的真正含义:沥青——基本未遭氧化的碳氢化合物的可溶性固态混合物,包括各种天然沥青和地蜡。自然界的沥青多为石油被破坏后的残留物,指示着曾有过生油过程,或存在过(古)油藏。

针对学术中含义界定模糊的几种沥青,王铁冠作了进一步讲解,并将学术中的各种名称“沥青”进行归类,将这些不同名称的沥青概念放入一个较为合理和完备的系统格架中,并纠正有沥青就有油藏的不正确观点,表示见到油苗就认为有油藏是不严谨的观点,一个油藏含油要有一定的丰度,有沥青不一定就有油藏。

王铁冠总结了自己在国际学术校订、论文审稿以及学术交流等工作中遇到的情况,讲解了西方对沥青这一学术术语的真正定义,并指出这些术语和国内一些术语的差别,表示在学术交流中要避开模糊不清甚至产生歧义的语言,面对国内外的文献,并结合俄罗斯、西方一些国家沥青学历史上的发展和国内沥青学的发展历史,讲解了国内和国外沥青学中一些内容差异以及背后的原因。

青川岩沥青的“前世”:以龙门山为例讲述沥青的成因机制

从分析松潘-甘孜褶皱带上的龙门山北段开始,王铁冠以印支期末为起点对龙门山的地质状况和油气资源进行依次概述,他指出:“龙门山推覆构造带可划分为后山带、前山带和山前带,该地区有多条断裂带,主要含有河湾场气田、厚坝油砂岩以及中坝气田等油气资源富集区,分布着一百多条沥青脉”。王铁冠详细阐述龙门山矿山梁沥青脉产地分布,“矿山梁沥青脉是统称,并不特指某一种。”

针对龙门山北段前山带L55测线地质结构剖面、矿山梁田坝背斜构造地质剖面与沥青脉产地、矿山梁沥青脉地质产状、四川龙门山田坝背斜耳场墚沥青脉中的关键性问题,王铁冠进行了详细论述。

“在龙门山北段前山带L55测线地质结构剖面中,有天井山背斜、马角坝断层以及仰天窝等多个不同地质构造的交织”。在这些地质构造中,王铁冠从构造中的逆掩断层、滑脱面以及薄皮构造进行重点讲解,认为由于逆掩断层的推滑,推滑面破坏深部油藏,切断浅部矿山梁、田坝等背斜构造,并沟通深、浅部地层,为石油运移开辟通道,导致浅部构造中大量发育断层型、裂隙型和层间型沥青脉。

针对矿山梁大沥青脉地质产状的类型,王铁冠对断层型与层间型、断层-层间型、断层-裂隙型进行了详细剖析,“矿山梁背斜从下寒武统~二叠系地层累计厚度约为1000米以上,沥青脉及其宿主地层未经历过深埋藏”。

王铁冠表示,大沥青脉的形成必备三个条件:①超量供应的油源;②推覆构造派生的断层与裂隙体系提供石油注入的通道;③在短促的时间内具有幕式异常高压驱动的液压系统。随后,他通过实例对此进行讲解。郭家坝组下伏灯影组地层中的古油藏提供的充足油源与龙门山推覆构造幕式构造运动应力作用相结合,可满足上述形成矿山梁大沥青脉的三个必备条件。

青川岩沥青的“今生”:沥青脉的现实意义

结合历史资料和现在沥青在多个科学以及工程领域的良好应用,王铁冠对“龙门山矿山梁大沥青脉的今生”展开讲解,就龙门山矿山梁大沥青脉分析沥青应用的潜力以及对现今的重要意义。

“龙门矿山梁大沥青脉有两个显著特征:开发早和储量大”。早在光绪年间该地区沥青就被土法开采用于烧砖,1958年被应用于炼钢。在早期进行简单利用时,它的采出量达约八百到九百立方米。经前四川省国土资源局地质队钻探与评价,初次探明岩沥青地质储量180*104吨,近期探明储量增加到200~300*104吨,预测资源量1000*104吨,成为我国最大的岩沥青矿。其被勘探程度较高和巨大的储量使得该地区的沥青有很大的应用潜力。

王铁冠列举了青川岩沥青在公路、桥梁建设、油气勘探中的广泛应用。青川岩沥青制品作为建筑材料的添加剂,可增加建材的防冻、耐热与抗磨性能,可替代进口材料,已经大量应用于公路、桥梁建设。据不完全统计已有京福与京台高速山东段、山东省道S320新海路、潍日高速、青银高速、荷关高速、河北石安高速、西安绕城高速、上海剑川路、市政工程快速路、云南拉丹高速、四川乐宜、乐自公路、成绵复线、浙江上三高速等15条道路采用青川岩沥青。杭州湾跨海大桥、长春伊通钢构大桥、山东黄河大桥、上海桥梁隧道快车道的桥梁建设使用了青川岩沥青。在油气勘探应用岩沥青作为钻井泥浆材料,具有耐高温性、提高泥浆稳定性、利于油气层保护,适用于深井钻探。现已应用于四川威远-长宁页岩气田、塔里木油田等。

报告结束后,王铁冠与现场师生进行了互动交流,解答大家在地质学习和研究中对于沥青知识存在的困惑和不解,并对龙门山矿山梁大沥青矿脉中的地质问题和现场师生交换了观点和看法。

会后,王铁冠与地学院师生进行深入交流,并对学科-学位专业一体化培养和实验室建设提出指导意见。他介绍了带领团队建立实验室、设立学位点和申办专业的经验,指出“学科、学位、专业一体化”建设,重点是建设一流实验室,关键是人才培养。他对青年教师提出殷切希望,希望青年教师努力奋斗,砥砺前行,为学科发展做出贡献。

王铁冠,教授、博士生导师,分子有机地球化学家与石油地质学家,1965年毕业于北京石油学院,2005年当选中国科学院院士。从事生物标志物、油藏地球化学与石油地质学的教学与科研。发现和命名13α(正烷基)-三环萜烷等三个新生物标志物系列。阐明低熟油气成因理论,建立生物标志物结合显微组分研究煤系烃源岩的方法。集成包裹体测温、数值模拟与实测镜质组反射率等技术,完善油气成藏期次与时间的厘定方法;论证二苯并噻吩分子示踪油藏充注过程的机理,反演油气充注途径,指示有利勘探方向。对中-新元古界潜在油气资源进行长期的基础研究。1996年获国家自然科学奖二等奖,1998年获孙越崎能源大奖,2002年获李四光地质科学奖。

【黄岛讲坛第56期】克里蒂•格里斯讲述与生物大灭绝和特殊易保存的化石相关的分子标志物研究

克里蒂•格里斯作题为“与生物大灭绝和特殊易保存的化石相关的分子标志物”的报告 王大勇摄影

【本站讯】11月26日,澳大利亚科学院院士、国际分子同位素地球化学领域的领军科学家克里蒂•格里斯(Kliti Girice)做客第56期黄岛讲坛,为师生作题为“与生物大灭绝和特殊易保存的化石相关的分子标志物”的学术报告。同时本次讲坛也是“致密油气地质与勘探”教育部创新引智基地的学术交流活动。

克里蒂•格里斯重点关注了特殊化石的生物标志物,尤其关注了碳氢同位素所蕴含的信息;克里蒂•格里斯以白垩纪末的第五次生物大灭绝和二叠纪大灭绝事件为例,以此展开关于大灭绝事件带来的影响及产生的原因、这些地质事件中遗留的生物标志物相关研究以及研究结果的论述。

“二叠纪大灭绝导致96%的海洋物种和70%的陆地物种灭绝,与此同时,形成了具有生油潜力的烃源岩。”她表示,以下五个原因导致了大灭绝事件的发生,一是错综复杂的因果网络;二是全球变暖,早三叠纪地球温度比现在高6度;三是海水处于停滞和缺氧状态;四是大规模的火山活动,表现为西伯利亚泛滥的玄武岩以及盘古大陆的形成;五是海洋中硫化氢的毒性和高浓度的二氧化碳。

针对碳酸盐结核中的化石,克里蒂表示其形成分为三类,分别为正常保存、选择性保存和异常保存。以康宁盆地的珊瑚礁建筑为例的正常保存,化石产于礁间盆地泥中风化的钙质结核内,而结核出现于弗拉斯期海相礁间沉积物中。生物标志物在异常化石保存中发挥重要作用,它被用于对样本进行生物标记分析。

对于二叠纪和三叠纪的生物大灭绝,克里蒂•格里斯结合藻类等生物的生物化学活动,以及古遗迹中胆甾烷、地质年代的甾醇、类固醇等化学物质,讲解类固醇成岩途径和泥盆系类固醇的特殊保存,并对该地质阶段演化来的龙鱼进行解读,龙鱼是从二叠纪、三叠纪物种大灭迹演化而来的,当时的环境以低氧海洋气候为显著特征。克里蒂•格里斯表示有报道的最古老的红细胞、白细胞、胶原纤维和胆固醇(主要来源于骨髓)的出现比化石纤维和细胞早了1.08亿年。鱼龙为了适应埃塞尔古低氧的生活环境,在小红血球和小白细胞有显著的变化,在7500万年前的恐龙骨骼中也发现的类似大小的红细胞。克里蒂还表示古生物的软组织中的分子是未开发的档案。由于古老的生物死亡后环境有利于沉积的条件,使得形成天然的结核,从而提供低质样品,在这些低质样品中进一步可以获得深部样品,并提取到血细胞、固醇、酶和脂类等细胞或生物分子,这些物质为古生物进化的研究提供信息。

克里蒂•格里斯表示白垩纪大灭绝与陨石撞击有关。由于大气颗粒物在撞击数年后降低了光照水平,撞击除了当时就使大规模的生物灭绝,还造成海洋浮游植物生产力发生崩溃。由于撞击产生的剧烈地质构造,使得构造遗迹留下丰富的地质和古生物资料。遗迹处有130米厚的冲击熔融岩和覆盖在断裂的基底岩石上的向上变细的苏云石层段,还有苝、苯甲酰基苯等海啸的化学标记物。克里蒂.格里斯指出在陨石坑的核心存在光合带菌群生物标志物、微生物垫,结合对光合带的生物标记分析结果,她表示光合作用的生命恢复很快,此外通过剖析藻类的古生物指出碳酸盐台地微生物垫层的存在。

最后,克里蒂•格里斯总结生物大灭绝地质事件和特殊易保存化石相关的分子标志物研究报告,她表示透光厌氧环境(PZE)对生物分子和生物标志物的保存发挥着重要的作用,提出结核作为分子时间胶囊能提供有效的细胞成分进化信息,并就相关学术问题与到场师生进行讨论。

克里蒂·格里斯(Kliti Grice),澳大利亚科学院院士,国际分子-同位素地球化学领域的领导者,“致密油气地质与勘探”教育部创新引智基地邀请的著名学者。在Science、Nature、Geology、PNAS、GCA等国际顶级学术期刊发表论文近200篇,长期担任澳大利亚、荷兰、美国、德国等国家的基金评审专家,现任Geology、Organic Geochemistry副主编。获欧洲、澳洲相关专业奖章10多项,其中包括EAOG颁发的有机地球化学杰出贡献奖(Pieter Schenck Award,<35岁)。主要从事分子-同位素地球化学研究,专长于全球P/T大灭绝、K/T大撞击事件沉积;多次参与国际大洋钻探项目(IODP),取得的多项开创性技术、成果对国际分子-同位素地球化学界产生了重大影响。